Espacios. Vol. 37 (Nº 06) Año 2016. Pág. 3

Análise do Risco Ambiental e a Gestão de Risco – Caso do Ser Humano como Bio Indicador

Analysis of Environmental Risk and Risk Management - The Case of the human being as a bio indicator

Douglas FETTER 1; Jorge André Ribas MORAES 2; Jair PUTZKE 3

Recibido: 10/10/15 • Aprobado: 28/10/2015

Contenido

2. Riscos e impactos ambientais

4. Apresentação do caso e discussão

RESUMO: Este artigo apresenta uma discussão a respeito dos riscos ambientais. Algumas definições de riscos aceitas cientificamente na bibliografia nacional e internacional e, também, noções construídas coletivamente pelos participantes de diversas reuniões públicas de mapeamento de riscos. Foram analisados conceitos e classificações envolvendo tipos diferentes de riscos, além das relações entre riscos e outros conceitos como vulnerabilidade, impactos ambientais e percepção ambiental bem como gestão de risco conforme NBR ISO 31000. Ao final, considera-se como método a tentativa de implantação, ao que sugere a CONAMA 001, que diz respeito aos riscos ambientais e as medidas de proteção, bem como a implantação de Bio Indicadores Humanos para avaliação dos riscos ambientais. Além disso, verifica-se que a definição de risco ambiental mais adequada é formada por uma fusão das noções aceitas popularmente, em que se une a percepção das pessoas com os conceitos já estabelecidos na literatura sobre o tema. Assim, abre-se espaço para aplicar e adaptar os conceitos conforme as características de cada pesquisa e/ou dos objetivos pedagógicos de cada atividade, bem como para a aplicação dos conceitos de riscos, de acordo com a área estudada e a população envolvida. |

ABSTRACT: This article present a discussion of the environmental risks. Same risk definitions scientifically in the national and international literature and also collectively constructed notions by participants from various public meetings risk mapping. Concepts and classifications involving different types of risks were analyzed in addition to the relationship between risks and other concepts such as vulnerability, environmental impacts and environmental perception and risk management as ISO 31000. At the end, it is considered as a method to attempt to implement, to suggesting the CONAMA 001, in regard to environmental risks and protective measures and the implementation of Human Bio indicators for the environmental risk assessment. In addition, it appears that the most appropriate definition of environmental risk is formed by a merger of the popularly accepted notions, where it joins the perception of people with the concepts already established in the literature on the subject. Thus, there is room to apply and adapt the concepts according to the characteristics of each research and / or educational objectives for each activity as well as for the application of the concepts of risk, according to the study area and the population involved. |

1. Introdução

A abordagem dos riscos ambientais está vinculada a importantes temas intensamente debatidos no meio acadêmico, como a questão da interdisciplinaridade e do papel da ciência e da tecnologia no mundo atual. Sob o ponto de vista pedagógico, o mapeamento de riscos ambientais tem fortalecido seu potencial de se configurar, seja como estratégia de ensino formal, no âmbito acadêmico, seja como atividade de educação não formal, fora do âmbito escolar.

Tanto na pesquisa quanto no ensino destacam-se, também, a vinculação com a temática local/regional/global, com grande potencial para a aplicação em estudos das escalas dos fenômenos e para as formas de representação espacial dos riscos.

Assim, é de grande importância tornar aplicável um conceito de risco que busca a aproximação, por um lado, de uma definição aceita cientificamente e baseada na bibliografia internacional e, por outro, do entendimento popular que transpareceu durante diversas experiências de mapeamento de risco que vêm sendo realizadas ou acompanhadas diretamente, desde meados dos anos 90.

A ausência de um acordo na terminologia e a necessidade de tratar deste tema chegou a inspirar a inauguração de uma nova ciência, desenvolvida ao longo de dois eventos promovidos pela UNESCO – um em 1987 e o outro em 1989 (FAUGÈRES et al., 1990). Essa "ciência nascente" chamada de Cindínica ou Cindinicologia teria por objetivo "estudar e limitar os riscos aos quais estão expostas as populações" (FAUGÈRES, 1991 apud REBELO, 2005, p. 66).

Para Brüseke (1997, p. 124-125) organizações de todos os tipos e tamanhos enfrentam influências e fatores internos e externos que tornam incerto se e quando elas atingirão seus objetivos. O efeito que essa incerteza tem sobre os objetivos da organização é chamado de "risco".

De acordo com Amaro (2003, p. 117) todas as atividades de uma organização envolvem risco. As organizações gerenciam o risco, identificando-o, analisando-o e, em seguida, avaliando se o risco deve ser modificado pelo tratamento do risco a fim de atender a seus critérios de risco. Ao longo de todo este processo, elas comunicam e consultam as partes interessadas e monitoram e analisam criticamente o risco e os controles que o modificam, a fim de assegurar que nenhum tratamento de risco adicional seja requerido. A Norma ISO 31.000, descreve este processo sistemático e lógico em detalhes.

O presente trabalho busca contribuir com as questões teóricas, metodológicas e práticas que envolvem essa ciência emergente que trata dos riscos, em função de sua importância para o cotidiano das pessoas e para a melhoria da qualidade de vida das populações envolvidas.

1.1. Riscos e suas questões conceituais

Os conceitos de risco têm sido utilizados em diversas ciências e ramos do conhecimento e adaptados segundo os casos em questão. Nessas situações, frequentemente, o termo riscos é substituído ou associa-se a potencial, susceptibilidade, vulnerabilidade, sensibilidade ou danos potenciais.

Nesta pesquisa, considerou-se o risco como a probabilidade de que um evento –esperado ou não esperado – se torne realidade. A ideia de que algo pode vir a ocorrer, já então configura um risco. Esse conceito é conhecido na cultura ocidental há muitos séculos. Diferentemente disso, culturas como a do Japão, por exemplo, não possuem um equivalente direto para a palavra risco (PELLETIER, 2007).

Levantamentos recentes, como os realizados por Marandola Junior e Hogan (2004) e por Veyret (2007), por exemplo, sugerem que a disputa por um conceito unificador para trabalhar com os problemas e alterações ambientais abrange muitos termos, tais como riscos, acidentes, áleas (do inglês, hazard), desastres, etc. Muitas vezes, no entanto, são utilizados nomes diferentes para tratar ou designar as mesmas coisas.

Aqui é interessante citar um trecho que remete à visão francesa sobre os riscos, principalmente a visão encontrada nos trabalhos de Monteiro (1991), segundo Marandola Junior e Hogan (2004, p. 101):

Os franceses, conforme mostra Carlos A. de F. Monteiro, optaram por utilizar o termo risco como tradução de hazard, assim como os espanhóis. Esta escolha se justifica para o autor na medida que o risco considera os componentes antropogênicos e a noção de 'possibilidade de perigo'. Indo mais a fundo na etimologia da palavra, Monteiro (1991: 10) argumenta ainda que risco está ligado aos termos latinos risicu e riscu, ligados por sua vez a resecare, que significa 'cortar'. Neste caso, o autor encara este sentido apropriado ao hazard, pois este significa uma ruptura numa continuidade, como um risco, contendo a ideia de corte-ruptura, como, por exemplo, '[...] numa sequência de estados atmosféricos que se bifurcasse ou dirigisse a outras trajetórias menos prováveis ou inesperadas'.

1.2 Conceito Básico de Risco Ambiental

Conforme apresentado no livro do Center for Chemical Process Safety (CCPS) do American Institute of Chemical Engineers, Gerenciamento de Riscos pode ser definido como:

"Aplicação sistemática de políticas de gestão, procedimentos e práticas de análises, avaliação e controle dos riscos, com o objetivo de proteger os funcionários, o público em geral, o meio ambiente e as instalações, evitando a interrupção do processo" (p21).

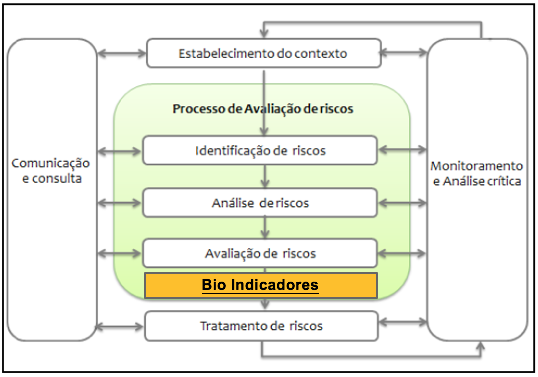

De uma maneira geral, o gerenciamento de riscos pode ser entendido como um processo de acordo com a figura 1 e cujos passos básicos são:

1. Identificação dos perigos;

2. Análise dos riscos;

3. Implementação de um plano de controle/redução dos riscos;

4. Monitoração do plano;

5. Reavaliação periódica do plano.

Figura 1 – Processo de Gerenciamento de risco.

Fonte: DET NORSKE VERITAS, 2006.

Admitindo a probabilidade como o mecanismo de funcionamento do risco, parte-se em direção a uma classificação. Pode-se dizer que o risco se apresenta em situações ou áreas em que existe a probabilidade, susceptibilidade, vulnerabilidade, acaso ou azar de ocorrer algum tipo de ameaça, perigo, problema, impacto ou desastre. Segundo Amaro (2005, p. 7), "o risco é, pois, função da natureza do perigo, acessibilidade ou via de contato (potencial de exposição), características da população exposta (receptores), probabilidade de ocorrência e magnitude das consequências". Em outras palavras, o Amaro (2005) expõe a face premonitória sobre a análise de riscos dado que "embora as definições e interpretações sejam numerosas e variadas, todos reconhecem no risco a incerteza ligada ao futuro, tempo em que o risco se revelará" (p. 8).

2. Riscos e impactos ambientais

A definição referente aos impactos ambientais é, frequentemente, associada a mudanças, alterações, transformações que ocorrem no ambiente. Porém, diversos autores preferem empregar a palavra impacto, somente nas situações que envolvem as mudanças bruscas ou repentinas, atendo-se mais rigorosamente à essência desse termo.

Impactos ambientais, para Christofoletti (1994), significam os impactos ou efeitos provocados pelas mudanças do meio ambiente nas circunstâncias que envolvem a vida dos seres humanos. Entretanto, Christofoletti (1994, p. 427) adverte que aqui se incluem os "efeitos e transformações provocadas pelas ações humanas nos aspectos do meio ambiente físico e que se refletem, por interação, nas condições ambientais que envolvem a vida humana". Os impactos ou efeitos observados somente em relação à ação humana nas condições do meio natural, ou seja, nos ecossistemas e geossistemas, correspondem aos impactos antropogênicos.

Outra questão conceitual importante relatada pela legislação brasileira e que causa certas dúvidas está nos conceitos de risco e impacto. A noção de risco ambiental utilizada nesta pesquisa não deve ser confundida com a de impacto ambiental, que entrou em voga a partir da aceitação e reprodução do vocabulário jurídico iniciado na Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981) e na Resolução 001/1986 do CONAMA, que trata do Licenciamento ambiental (BRASIL, 1986).

Risco ambiental remete à possibilidade de ocorrência de eventos danosos ao ambiente, enquanto que, para a legislação que trata de Licenciamento, a noção de impacto ambiental está ligada à repetição de algo que já aconteceu e que poderá significar um evento positivo ou negativo, podendo comprometer a licença para instalar um empreendimento em determinado local. Impacto ambiental tem a ver com a localização exata do fato ou a investigação da responsabilidade, que é necessária em qualquer perícia ambiental, e sua qualificação, que determinará a magnitude de dano desse impacto.

Assim, parece mais razoável a proposta de Carpi Junior (2001, p. 71) que trabalha com o conceito amplo de risco ambiental, evitando usar o termo impacto:

"Os impactos ou alterações do ambiente passam a se configurarem como formas de risco ambiental, que ao ser percebido ou conhecido pelo homem, pode se transformar como ponto de partida para as ações que visem a melhoria da qualidade de vida, juntando esforços dos diversos setores da sociedade".

Dessa forma, mesmo sendo conceitos diferenciados, a ocorrência de "impactos" ambientais em um local deve ser elemento indicativo na identificação e localização de riscos em outros locais ou épocas, em virtude da possibilidade de repetição, no espaço e no tempo, daqueles eventos em situações similares.

Outros autores poderiam ser citados a respeito da questão dos riscos, mas existe certa unanimidade em associá-los às situações ou áreas que ocorrem algum tipo de perigo, ameaça ou probabilidade deles. O adjetivo ambiental está sendo priorizado neste trabalho, pois as situações de risco ocorrem no ambiente em seu sentido amplo, natural e construído pelo homem.

2.1. Análise de Risco de acordo com a NBR ISO 31000

A análise de riscos envolve desenvolver a compreensão dos riscos. A análise de riscos fornece uma entrada para a avaliação de riscos e para as decisões sobre a necessidade dos riscos serem tratados, e sobre as estratégias e métodos mais adequados de tratamento de riscos. A análise de riscos também pode fornecer uma entrada para a tomada de decisões em que escolhas precisam ser feitas e as opções envolvem diferentes tipos e níveis de risco (NBR ISO 31000, 2009)

A análise de riscos envolve a apreciação das causas e as fontes de risco, suas consequências positivas e negativas, e a probabilidade de que essas consequências possam ocorrer. Convém que os fatores que afetam as consequências e a probabilidade sejam identificados. O risco é analisado determinando–se as consequências e sua probabilidade, e outros atributos do risco. Um evento pode ter várias consequências e pode afetar vários objetivos. Convém que os controles existentes e sua eficácia e eficiência também sejam levados em consideração (NBR ISO 31000, 2009).

A forma com que as consequências e a probabilidade são expressas e o modo com que elas são combinadas para determinar um nível de risco devem refletir o tipo de risco, as informações disponíveis e a finalidade para a qual a saída do processo de avaliação de riscos será utilizada. Convém que isso tudo seja compatível com os critérios de risco. É também importante considerar a interdependência dos diferentes riscos e suas fontes (NBR ISO 31000, 2009).

Convém que a confiança na determinação do nível de risco e sua sensibilidade a condições prévias e premissas sejam consideradas na análise e comunicadas eficazmente para os tomadores de decisão e, quando apropriado, a outras partes interessadas. Convém que sejam estabelecidos e ressaltados fatores como a divergência de opinião entre especialistas, a incerteza, a disponibilidade, a qualidade, a quantidade e a contínua pertinência das informações, ou as limitações sobre a modelagem (NBR ISO 31000, 2009).

A análise de riscos pode ser realizada com diversos graus de detalhe, dependendo do risco, da finalidade da análise e das informações, dados e recursos disponíveis. Dependendo das circunstâncias, a análise pode ser qualitativa, semiquantitativa ou quantitativa, ou uma combinação destas (NBR ISO 31000, 2009).

As consequências e suas probabilidades podem ser determinadas por modelagem dos resultados de um evento ou conjunto de eventos, ou por extrapolação a partir de estudos experimentais ou a partir dos dados disponíveis (NBR ISO 31000, 2009).

As consequências podem ser expressas em termos de impactos tangíveis e intangíveis. Em alguns casos, é necessário mais que um valor numérico ou descrito para especificar as consequências e suas probabilidades em diferentes períodos, locais, grupos ou situações (NBR ISO 31000, 2009).

2.2 Avaliação de riscos

A finalidade da avaliação de riscos é auxiliar na tomada de decisões com base nos resultados da análise de riscos, sobre quais riscos necessitam de tratamento e a prioridade para a implementação do tratamento (NBR ISO 31000, 2009).

A avaliação de riscos envolve comparar o nível de risco encontrado durante o processo de análise com os critérios de risco estabelecidos quando o contexto foi considerado. Com base nesta comparação, a necessidade do tratamento pode ser considerada (IEC 31010, 2009).

Convém que as decisões levem em conta o contexto mais amplo do risco e considerem a tolerância aos riscos assumidos por partes que não a própria organização que se beneficia do risco. Convém que as decisões sejam tomadas de acordo com os requisitos legais, regulatórios e outros requisitos (NBR ISO 31000, 2009).

Em algumas circunstâncias, a avaliação de riscos pode levar à decisão de se proceder a uma análise mais aprofundada. A avaliação de riscos também pode levar à decisão de não se tratar o risco de nenhuma outra forma que seja manter os controles existentes. Esta decisão será influenciada pela atitude perante o risco da organização e pelos critérios de risco que foram estabelecidos (IEC 31010, 2009).

2.2.1 Princípios para o Gerenciamento de Riscos

Os princípios do gerenciamento de riscos podem ser aplicados a todos os aspectos de negócio e a todos os ramos de atividade, não ficando limitado aos projetos. A norma ISO 31000 (2009, p 7), estabelece os seguintes princípios para uma gestão de riscos eficaz, eficiente e coerente:

a) Cria e protege valor;

b) É parte integrante de todos os processos organizacionais;

c) É parte da tomada de decisões;

d) Aborda explicitamente a incerteza;

e) É sistêmica, estruturada e oportuna;

f) Baseia-se nas melhores informações disponíveis;

g) É feita sob medida;

h) Considera fatores humanos e culturais;

i) É transparente e inclusiva;

j) Dinâmica, interativa e capaz de reagir às mudanças; e

k) Facilita a melhoria contínua da organização.

2.2.2 Ferramentas para Análise de Riscos Ambientais

1. Análise histórica de acidentes;

2. Inspeção de segurança;

3. Lista de verificação;

4. Método "E se…?";

5. Análise preliminar de riscos;

6. Estudo de riscos e operabilidade;

7. Tipos de ruptura e análise das consequências;

8. Análise de árvore de falhas;

9. Análise de árvore de eventos;

10.Análise de causas e consequências.

11. Bioindicadores – Seres Humanos

Tradicionalmente, quando são utilizados bioindicadores em pesquisas sobre qualidade ambiental, é dada preferência a algumas espécies de peixes sensíveis à poluição hídrica e/ou a liquens e a outros animais sensíveis à poluição atmosférica, como o caso recente de borboletas analisadas nas proximidades da Unicamp e que indicou que, pelo menos para elas, a qualidade ambiental está adequada (NASCIMENTO, 2007).

Conforme o Item 2 metodologia, fica evidenciado que o uso de bioindicadores como seres humanos se torna menos dispendioso e mais eficiente, pois expressam valores cumulativos de alterações ambientais flutuantes e sutis que não podem ser medidos usando métodos físicos ou químicos, ou seja, em outras palavras e trazendo a questão dos bioindicadores para o âmbito dos riscos ambientais, destaca-se as palavras de Carpi Junior (2001, p. 57), ao considerar que "de qualquer forma, a referência principal para a avaliação dos riscos ambientais é o próprio homem, com as possibilidades de ser atingido pelas transformações do ambiente, mesmo que anteriormente afetando outros seres vivos."

3. Metodologia

Esta pesquisa se propõe a realizar uma abordagem bibliográfica buscando os objetivos previamente declarados, utilizando também dados recentes, pois segundo Bacherlard (1934, p. 78) citado em Oliveira (2005), "O pensamento racional e o esforço de sistematização precedem o contato com a experiência, mas que a experiência sempre esclarece todas as sistematizações racionais". Dessa maneira, a teoria e a realidade se completam rumo à formulação das perspectivas que se pretende vislumbrar.

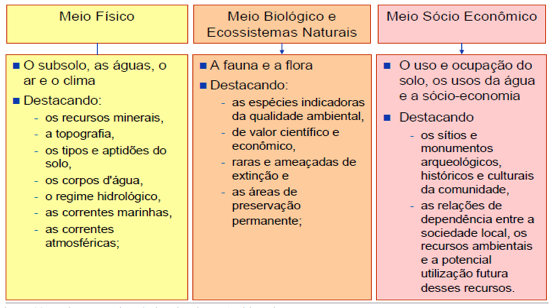

A fim de contemplar a Resolução CONAMA-001 como meio para diagnóstico de riscos ambientais sugere-se a verificação dos seguintes meios conforme figura 2:

a) o meio físico;

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais;

c) o meio socioeconômico;

Figura 02: Meios para Diagnóstico de Riscos Ambientais.

Fonte: Adaptado de DET NORSKE VERITAS, 2006

O uso de Bio Indicadores humanos pode ser menos dispendioso e mais eficiente do que os outros tipos de indicadores. Isso fica evidenciado em Zonneveldt (1983) apud Lima e Silva (2002, p. 26) ao argumentar que os Bio Indicadores, frequentemente, expressam valores cumulativos de alterações ambientais flutuantes e sutis que não podem ser medidos usando métodos físicos ou químicos, além do fato de serem esses últimos caros e/ou despendem muito tempo para repetição; a combinação de efeitos pode ser mais importante que os fatores separados; e o uso de Bio Indicadores é uma maneira de perguntar ao paciente como ele está se sentindo.

Por sua vez, as principais medidas de proteção para se evitar os riscos ambientais são as indicadas no quadro da figura 3, sendo a principal aquela relacionada ao distanciamento físico entre o agente do perigo e o recurso vulnerável. Importantes ferramentas para isso são o zoneamento urbano e o planejamento ambiental. Outra medida importante é a busca por projetos intrinsecamente seguros (por exemplo, pela eliminação/substituição de substâncias poluidoras por outras menos poluentes.

Também a implementação de um Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) é fundamental para a redução do número de acidentes.

Figura 03: Medidas de Proteção para Evitar Riscos Ambientais.

Fonte: Adaptado de DET NORSKE VERITAS, 2006

A abordagem será basicamente Qualitativa do ponto de vista epistemológico, Isso vem de encontro ao que afirma Oliveira (2005).

Em relação ao método, este será uma combinação entre o hipotético-dedutivo. O método hipotético-dedutivo segundo Kaplan (1972) citado em Oliveira (2005, p. 57) exige que: (...) o cientista através de uma combinação de observação cuidadosa, hábil, antecipações e intuição científica, alcança um conjunto de postulados que governam os fenômenos pelos quais está interessado, daí deduz ele as consequências por meio da experimentação e, dessa maneira refuta os postulados, substituindo-os, quando necessário, por outros e assim prossegue.

Além disso, utilizar-se-á a metodologia da pesquisa ação que, segundo Cauchick et al (2010) pode ser considerada:(...) uma variação do estudo de caso, que se distingue no que tange a postura do pesquisador como um mero observador que não interfere no objeto de estudo, e já na pesquisa-ação, o indivíduo utiliza da observação participante, interferindo no objeto de forma cooperativa com os outros participantes da ação, objetivando a resolver um problema e a contribuir efetivamente para a base do conhecimento, como é o propósito desta metodologia.

4. Apresentação do caso e discussão

Nas pesquisas científicas que ocorrem nas universidades, é comum deixar de lado, e até menosprezar os chamados "fatos de domínio público", ou seja, as coisas que todos sabem. É necessário, no entanto, valorizar também a riquíssima memória coletiva, principalmente em relação àqueles eventos e àquelas circunstâncias que poderiam levar à identificação dos responsáveis pelas situações de risco, seja no caso de acidentes que ameaçam as coletividades humanas, tanto como no caso da omissão dos poderes públicos.

A percepção ambiental sensível e atenta dos cidadãos – sejam eles, trabalhadores, agricultores, pescadores ou pesquisadores – deve ser considerada uma fonte ou um parâmetro de indicador de qualidade ambiental. De acordo com pesquisa realizada por Lima e Silva (2002, p. 25), o ser humano pode ser considerado um importante Bio Indicador, pois possui alta sensibilidade às alterações ambientais, não só através dos efeitos de diminuição da vitalidade, como também por sintomas externos característicos, devido à sua alta capacidade perceptiva.

Por outro lado, trazendo a questão dos Bio Indicadores para o âmbito dos riscos ambientais, destaca-se as palavras de Carpi Junior (2001, p. 57), ao considerar que:

"De qualquer forma, a referência principal para a avaliação dos riscos ambientais é o próprio homem, com as possibilidades de ser atingido pelas transformações do ambiente, mesmo que anteriormente afetando outros seres vivos."

O respeito às diferentes opiniões e interpretações sobre o ambiente e sobre o que representa risco, e o estímulo para que essas diferenças venham à tona, contribuem para fortalecer o debate e o conhecimento de realidades diversas, como por exemplo, problemas enfrentados num determinado local e que se repetem em outro. A esse fato se dá o nome de comunicação de risco e tem conquistado cada vez mais espaço nos meios acadêmicos, como, por exemplo, a pesquisa de Di Giulio (2006), sobre Comunicação de Risco, realizada no Vale do Ribeira, entre São Paulo e Paraná.

Além de um processo de autoconhecimento e de exercício da participação em que o cidadão, ao identificar os riscos que lhe são próximos, pode ser despertado para perceber seu papel ativo em muitos processos generativos ou propagantes de riscos, e, por outro lado, fornece ferramentas que lhe permitam buscar os responsáveis por tal risco. Sem desmerecer o debate sobre as indenizações das seguradoras e os ajustes de conduta, quando fica comprovada uma situação de risco, o que mais interessa é a capacidade que os grupos sociais têm para se informar e se conscientizar sobre os riscos que os ameaçam.

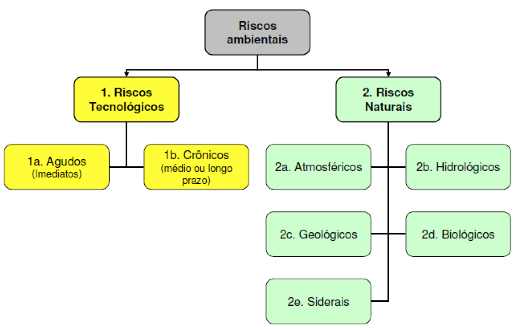

As figuras 04 e 05, apresentam de forma resumida a ideia de percepção dos riscos ambientais e de que forma é possível categorizá-los tendo o fator humano como Bio Indicador na avaliação.

Figura 04: Processo Avaliação de Riscos Ambientais

Fonte: Adaptado da Norma NBR ISO 31000, 2009.

Figura 05: Grau de Importância e tipo de estudo a ser realizado de acordo com análise de Risco.

Fonte: Adaptado da NBR ISO 31000,2009.

A identificação de riscos ambientais depende muito da percepção das pessoas em relação ao ambiente, ou seja, às características próprias apresentadas pela paisagem de uma determinada porção da superfície terrestre. Assim, qualquer roteiro de levantamento de riscos deve ser elaborado de forma adaptada a cada realidade local, conforme a dimensão territorial, os vínculos das pessoas com a área em estudo, o adensamento populacional, o fato de ser a área predominantemente rural ou ser urbana e o nível de organização social dessa população, entre outros. Dessa forma, a figura 6, apresenta de forma resumida a ideia copilada para a análise de risco baseada no gerenciamento conforme a NBR ISO 31000, adaptando o fator humano como Bio Indicador na avaliação dos Riscos Ambientais.

Figura 06: Processo Gerenciamento de risco

Fonte: Adaptado da Norma NBR ISO 31000,2009.

5. Conclusão

A avaliação de riscos é uma tentativa de estimar matematicamente as probabilidades de um evento e a magnitude de suas consequências, além da aplicação de um juízo de valor para discutir a importância dos riscos e suas consequências sociais, econômicas e ambientais.

O gerenciamento dos riscos é um termo que engloba o conjunto de atividades de identificação, estimação, comunicação e avaliação de riscos, associado à avaliação de alternativas de minimização dos riscos e suas consequências.

A avaliação de riscos, como a avaliação da importância de impactos, implica juízo de valor. Seria possível determinar alguma média de aceitabilidade de risco? Para o ambiente, a dificuldade é maior, pois muitas vezes trata-se de riscos impostos e não voluntários, e a fonte de risco é a atividade exercida por um terceiro e não pelo próprio indivíduo, mas sim o indivíduo ser humano, passa a ser o receptor do risco e, como fonte de indicação de análise, passa a interpretar e responder a informações relevantes do ambiente como forma de Bio Indicador.

Este trabalho supõe que a população que convive com as situações de risco ambiental é tão indicada para identificar tais situações quanto os técnicos e pesquisadores que as estudam cientificamente. Assim, essa abordagem de riscos só poderá ser considerada bem sucedida, na medida em que for colocado em primeiro plano o respeito e a valorização da percepção e as formas pelas quais os diferentes setores da sociedade podem contribuir para a identificação das situações de risco e prevenção aos danos a elas associados.

Referências

ABNT ISO GUIA 73:2009, Gestão de riscos – VocabulárioBio

AMARO, A. Para uma cultura dos riscos. Territorium, Coimbra, n.10, p. 113-120, 2003.

AMARO, A. Consciência e cultura do risco nas organizações. Territorium, Coimbra, n. 12, p. 5-9, 2005.

BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução nº 001/86, de 23 de janeiro de 1986. Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para o Estudo e o Relatório de Impacto Ambiental. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23/01/1986.

BRÜSEKE, F. J. Risco social, risco ambiental, risco individual. Ambiente & Sociedade. Campinas, v. 1, n. 1, p. 117-134, 1997.

CARPI JÚNIOR, S. Processos erosivos, riscos ambientais e recursos hídricos na Bacia do Rio Mogi-Guaçu. 2001. 188 f. Tese (Doutorado em Geociências e Meio Ambiente) – Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, SP, 2001. Disponível em: <http://www.nepam.unicamp.br/downloads/tese_final_salvador.pdf>. Acesso em: 05/09/2015.

CAUCHICK, M. et. al - Metodologia de pesquisa em engenharia de produção e gestão de operações, Atlas, São Paulo, 2010.

CHRISTOFOLETTI, A. Aplicabilidade do conhecimento geomorfológico nos projetos de planejamento. In: GUERRA, A. T.; CUNHA, S. B. (Org.) Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. Rio de Janeiro: Bertrand Russel, 1994. p. 415-441.

DET NORSKE VERITAS, Risco e Impacto Ambiental. Ministério do Meio Ambiente. Rio de Janeiro, 2006.

DI GIULIO, G. M. Divulgação científica e comunicação de risco: um olhar sobre Adrianópolis, Vale do Ribeira. 2006. 191 f. Dissertação (Mestrado em Política Científica e Tecnológica) - Universidade Estadual de Campinas.

ESTUDOS POPULACIONAIS, 12., 2000, Caxambu. Anais... Caxambu: ABEP, 2000. Disponível em:

http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/pdf/2000/Todos/ambt15_2.pdf. Acesso em: 06/09/2015.

FAUGÈRES, L. La géo-cindynique, géoscience du risque. Bulletin de l'Association de Géographes Français, Paris, n. 3, p. 179-193, 1991.

FAUGÈRES, L.; VASARHELYI, P.; VILLAIN-GANDOSSI, C. Le risque et la crise. Malta: Foundation for International Studies, 1990.

HOGAN, D.; CUNHA, J.; CARMO, R.; OLIVEIRA, A. Urbanização e vulnerabilidades socioambientais diferenciadas: o caso de Campinas. In: ENCONTRO NACIONAL DE

IEC 31010, Risk management – Risk assessment guidelines.

LIMA E SILVA, A. Aterros sanitários: impactos gerados na paisagem local: aterro sanitário metropolitano de Santa Tecla, Município de Gravataí – RS. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002.

MARANDOLA JUNIOR, E.; HOGAN, D. J. Natural Hazards: o estudo geográfico dos riscos e perigos. Ambiente & Sociedade, Campinas, v. 7, n. 2, p. 95-110, 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2004000200006&lng= en&nrm=iso Acesso em: 06/09/2015.

MONTEIRO, C. Clima e excepcionalismo: conjeturas sobre o desempenho da atmosfera como fenômeno geográfico. Florianópolis: Editora da UFSC, 1991.

NASCIMENTO, P. Borboletas indicam qualidade ambiental. Jornal da Unicamp, edição 349, fevereiro, 2007. p. 12. Disponível em: <http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ ju/fevereiro2007/ju349pag12.html >, acesso em: 06/09/2015.

OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer pesquisa qualitativa. Recife: Bagaço, 2005.

PADILHA, D. L., A. C. Loregian and J. C. Budke (2015). "Forest fragmentation does not matter to invasions by Hovenia dulcis." Biodiversity and Conservation.

PELLETIER, P. Um Japão sem riscos? In: VEYRET, Y. (Org.) Os Riscos: o Homem como agressor e vítima do meio ambiente. São Paulo: Contexto, 2007. p. 201-220.

REBELO, F. Uma experiência européia em riscos naturais. Coimbra: Minerva Coimbra, 2005.

VEYRET, Y. (Org.) Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente. São Paulo: Contexto, 2007.

1. Mestrando em Tecnologia Ambiental- UNISC e Bolsista CAPES. E-mail: douglasfetter@yahoo.com

2. Doutor em Engenharia de Produção – UFSC e Professor na UNISC. E-mail: jorge@unisc.br.

3. Doutor em Biologia – UFRGS e professor da UNISC. E-mai: jairputske@unisc.br